導入事例

すべての事例

FAシステム

プレート

ユーザー対談

FAシステム

FAシステム

株式会社太洋社

太洋社、PTS導入でプリプレス工程の人手不足解決(2025.2.15 印刷ジャーナル掲載)

作業工程を80%削減、作業者を5名から2名体制へ

「出版の図書館」をテーマに新たな価値創造へ─出版印刷で82年の歴史を誇る(株)太洋社(本社/岐阜県本巣郡北方町北方148−1、大道成則社長)は昨年10月、深刻化する人手不足を背景にエコスリーが提唱する「プレート・トランスポーテーション・システム(PTS)」を導入。2台のCTPから出力される5種類のプレートのパンチおよび版曲げから10種類のスタッカーに自動振り分けするまでを自動化することで、作業者がプレートに触れる回数を80%削減。刷版工程における人員削減や作業時間短縮、プレートトラブルの解消に成功している。

出版+4つの新規事業

太洋社の創業は大正10年。個人経営で主にアパレル関連会社を手掛け、その後、戦況が激しさを増しつつあった昭和18年に設立。幸いにも戦禍を免れた同社には、県下のみならず愛知、滋賀方面からも電話帳印刷を中心に多くの仕事が舞い込んだ。まさしく戦後復興期とともに飛躍的な成長を遂げた老舗の印刷会社である。そんな同社の最大の転機となったのが昭和42年のオフセット輪転印刷機の導入だ。「出版分野に特化した印刷経営に大きく舵を切る」という経営戦略決定のもとで、当時日本では稼働実績が少なかったA縦全判オフセット輪転機を北方工場完成と同時に導入。以来、「出版の太洋社」として「愚直なまでに本を作り続けている会社」として知られる。

検定教科書の印刷も手掛けるなど、教育書、参考書、社史、辞書といった学参物を得意とする同社だが、とくに教学社が発行する大学・学部別の大学入試過去問題集、いわゆる「赤本」の印刷でも知られ、その45%近くのシェアを握る事業は、売上全体のおよそ23%を占めているという。一方、社長就任9年目を迎える大道社長は、「このまま印刷だけでは立ちゆかなくなる」と印刷経営の先行きに危機感を募らせている。そこで4年前から経営コンサルティング会社の助言を受け、印刷業の延長線上で2事業、その他で2事業、計4事業を新たに立ち上げた。

まず、印刷関連では企画営業部を設立し、岐阜県の全42市町村を対象にPRやイベント支援の事業を開始。さらに企業や学校、病院などの周年イベント事業が2つ目の新規事業である。一方、印刷に関連しないものとしては、令和3年にアグリ事業を開始。岐阜県郡上市和良町で椎茸とキクラゲを栽培しているという。もうひとつは小学生を対象としたプログラミング教室の開設。いずれも地域に密着した新規事業として経営の多角化に着手している。

10種類のスタッカーに自動振り分け

同社の特徴として、組版から製版、印刷、製本、物流までの全工程をワンストップサービスとして提供できる一貫生産体制が挙げられる。それだけに納期対応という時間軸には大きな自信を持つ。ただ一方では、全社的に高齢化が進み、新たな人材の確保が急務となっていた。プリプレス事業部の堀智之部長は、「とくに5名体制だった刷版部門では数名が定年退職を間近に控えていた。刷版工程と印刷現場が離れており、版の搬送やパンチと版曲げ作業の半数近くを人手に頼っていたため、人員の補充が必須だったが、一般的に人手不足が慢性化しつつあるなかで作業負担が決して少ないとは 言えないプリプレス工程において、なかなか新規人材を確保することは難しい状況にあった」と振り返る。

そこでひとつの解決策として刷版工程の自動化に着目。ワークフロー関連製品を採用しているエコスリーからの「プレート・トランスポーテーション・システム(PTS)」提案を機にプロジェクトを立ち上げた。PTSは、プレートの版曲げからスタッカーへの自動振り分けまでを可能にする自動化ソリューション。早速、東京の既存ユーザーの見学に出向いた堀部長は、「人がいないことに感銘を受けた」というが、同社の場合、使用するプレートのサイズが5種類と多いため無人化は難しいと判断。しかし、人が関わる工数が確実に減ること、それにともない人員配置を最適化できること、さらにパンチ、版曲げのマニュアル作業にともなう人為的なトラブルを解消できることから、プリプレス、印刷現場ともに満場一致で導入を決めた。

この決断において、他メーカーの自動化システムを比較検討する余地はなかったのか。プリプレス事業部の清水一成課長は、「CTP、ワークフローがエコスリー製品で占める当社において、ほぼ他の選択肢はなかった。PTSのような自動化システムは機材から出る信号で制御されているため、メーカーが混在するとハードルは高くなる。ましてや何かトラブルが生じた場合、原因の所在究明も厄介だ。エコスリーにはPDFワークフロー、クラウド化、サブスク提供など、常に先進的な提案をしてくれるイメージがある。その中で当社向けにカスタマイズしたPTSを提案してくれたことで一緒にやりたいと思った」と説明する。

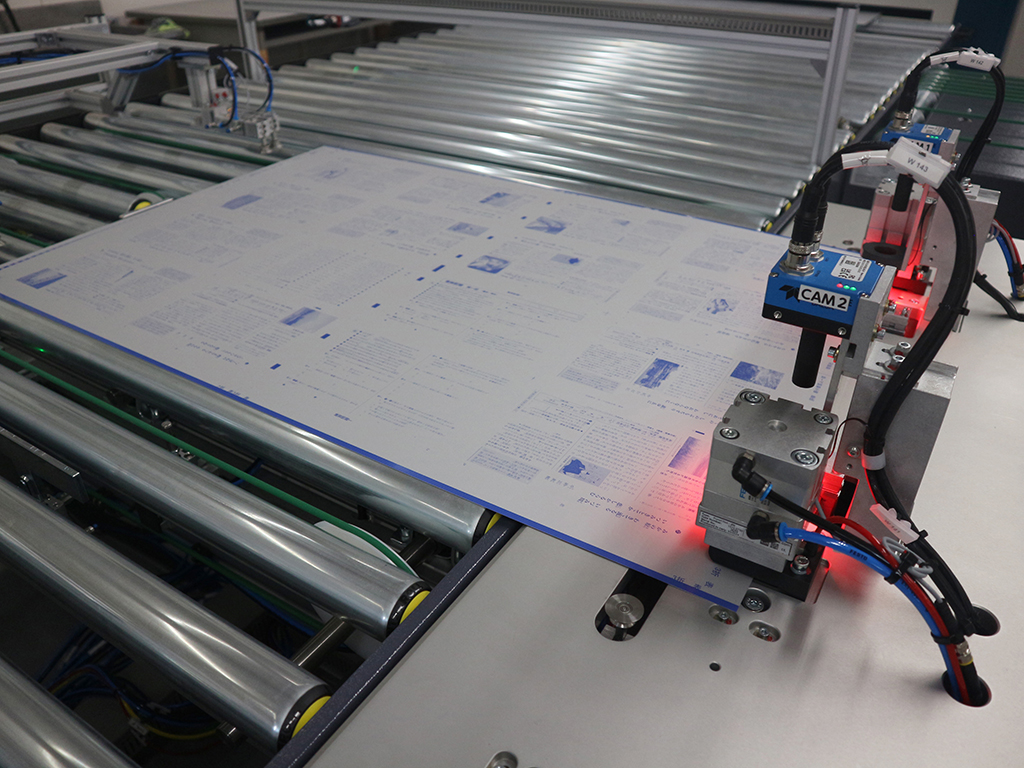

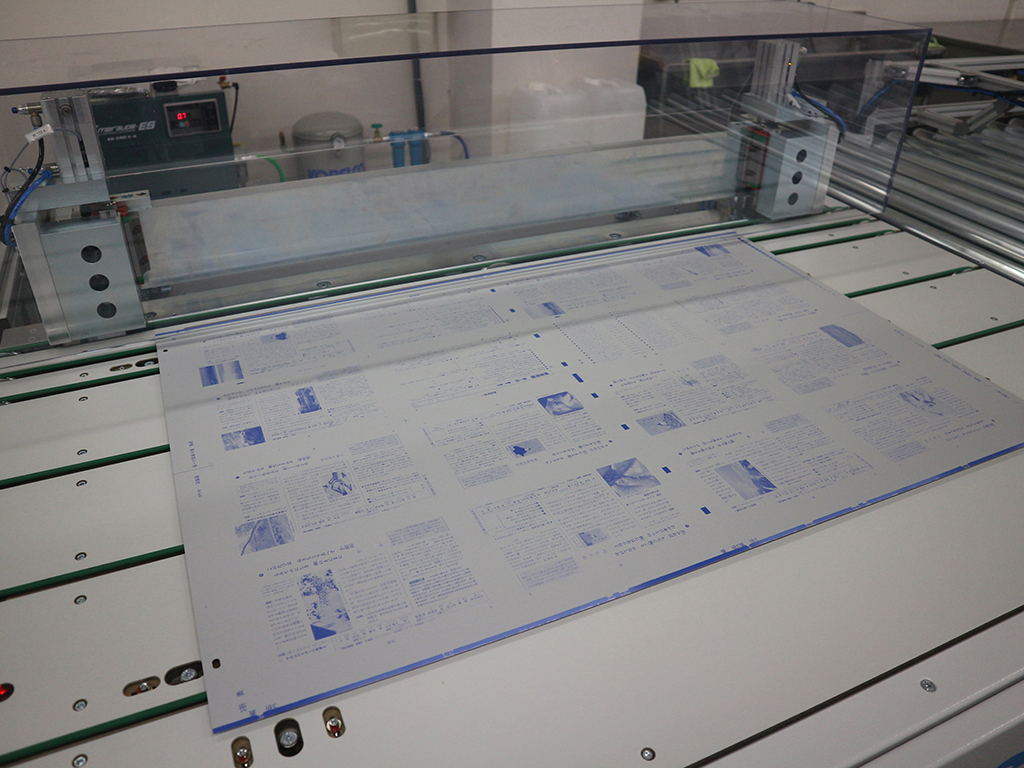

実際に設置されたのは昨年10月。2回の3連休を使って立ち上げ作業が行われた。導入したPTSの流れは以下のようになる。まず、2台のCTPからそれぞれ出力されたプレートがひとつの搬送レールに合流。QRコードでパンチ、版曲げの有無を読み取り、それぞれ処理した後、インクジェットでプレートの裏面にジョブ情報を印字、最後は印刷機ごと、あるいは表裏ごとなど10種類のスタッカーに振り分けられる。「当社はオフ輪4台、枚葉4台を所有し、さらに外注先毎にも振り分けることもあるため10種類では足りないくらい。これについてはスペースの制約もあることからフレキシブルな運用で解決している」(清水課長)

版曲げだけで年間381時間削減

CTPのインナーパンチでは対応できず手動で処理が必要だった特殊パンチ、印刷機の台数や種類が多いことから複雑だったプレート振り分け、プレート裏面へのジョブ情報の手書き作業、これらすべてをPTSのラインに組み込むことで自動化を実現した同社。結果、刷版部門の人員を5名から2名体制に移行。また、プレートの仕分け・搬送に関して作業者がプレートに触れていた回数を80%削減できたことで、人に依存するハンドリングトラブル防止にも成功している(図参照)。

これを作業時間で見てみると、まず版曲げ作業では、刷版室内にあるベンダー機まで運び、版曲げするプレートは年間4万5800版程度。これが1回30秒だと仮定すると年間381時間の作業が削減できることになる。また、パンチ作業では、刷版室内にあるパンチ機まで運び、パンチを開けるプレートは年間1万0200版。これも1回30秒だと仮定すると年間85時間の作業時間を削減できる。さらにジョブ情報の記載作業では、年間10万版の手書き作業が1回20秒と仮定すると、これがゼロになることから555時間の作業時間削減に繋がる。

プリプレス事業部の山﨑翔太課長代理は、「これまでは就業時間内にプレート出力を終えても、これらパンチ、版曲げの作業が残業になったり、翌日に持ち越すこともあった。いまはすべてが就業時間内に終えることができ、傷などのトラブルも一切なくなった。人員削減、作業時間削減、プレートトラブルの排除のすべてで目標通りの導入効果を得ている」と効果を語る。このような自動化システムは、トラブル時のサポートが非常に重要になる。エコスリー側の対応はどうだろうか。「もちろん小さな初期トラブルはあったが、エコスリージャパンを通じてPTSのメーカーとやり取りすることにストレスもなく、フィードバックも早い。プログラム変更についてはドイツから直接リモートでも対応してもらえるため、とくにタイムラグも感じない」(清水課長)

エキスパート・ローダーでさらなる効率化も

今後のさらなる効率化の可能性について清水課長は、「CTP出力が刷版部門と国道を隔てた印刷工場、この物理的な距離はなかなか解決できないが、運用次第では作業者1名体制にできる可能性も感じている」としており、現在1台のCTPにのみに搭載されているエキスパート・ローダー(一度に1200版を搭載できる自動化CTPパレットローディングシステム)の改良、増設もひとつの選択肢としてあるようだ。

「今後は、面付け作業を含めた製版や組版工程の効率化、省人化にも取り組んでいきたい」(清水課長)

取材の最後、大道社長は自社の近未来に向けた方向性について次のように語っている。

「設備投資をできるか、できないかで数年後に大きな差が出て、後者は淘汰されるだろう。紙の印刷のパイは減少するが、それ以上に供給側である印刷会社は減少する。私は10年後に当社が生き残っていれば薔薇色の時代がやってくると確信している。それまで耐え抜くためにもアグリ事業などの多角化を進めると同時に、自動化を含めた設備投資を計画的に実施していく」

Other Works

その他の事例

FAシステム

Robot Loader

最新鋭のロボット技術によるCTPの自動化 プリプレスのワークフローを合理化し、生産性を高めるために、Avalon N8およびVLFプレートセッターは、ロボット式プレートローダーによ…

FAシステム

株式会社厚徳社

エキスパート・ローダーで工程のムダを防ぐ 印刷新報 2021年5月27日掲載 四六全判2色刷両面機を武器に徹底した品質管理体制を構築し、顧客の多彩な要望に応える厚徳社(鈴木理明社長…

FAシステム

株式会社こがわ

エキスパート・ローダー プレート装填作業を効率化 プリテックステージニュース 2021年4月15日掲載 女性1人で1200版をセット ㈱こがわ(青森県青森市)は昨年5月、アグフアの…

資料ダウンロード

製品カタログをダウンロードしてご覧いただけます。